Hast du dich jemals gefragt, warum du genau diesen Beruf gewählt hast? Warum dir bestimmte Tätigkeiten leicht von der Hand gehen, während dich andere unerfüllt lassen? Die Antworten auf diese Fragen liegen vielleicht tiefer, als du zunächst vermutest – in den Geschichten deiner Vorfahren oder auch in den unerzählten Kapiteln der Geschichte deiner Vorfahren.

Die berufliche Identität erscheint uns häufig als höchst individuell, als Ergebnis persönlicher Entscheidungen und Talente. Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich verborgene Fäden, die die eigene Berufswahl mit den Lebenswegen der Eltern, Großeltern und weiter zurückliegenden Generationen verbinden. Diese transgenerationale Weitergabe von Berufsidentitäten erfolgt häufig unbewusst, durch subtile Einflüsse und Muster, die in Verbindung zu deinen Ahnen und Ahninnen eingewoben sind.

Lass uns erkunden, wie die Geschichte deiner Ahnen mit deinem eigenen Berufsweg verknüpft sein könnte. Dabei betrachten wir die wissenschaftlichen Grundlagen dieses Phänomens, identifizieren typische Muster und ich stelle dir einige praktische Methoden vor, mit denen du die Verbindungen zwischen deiner Ahnengeschichte und deiner beruflichen Identität entdecken kannst.

Theoretischer Hintergrund

Das Konzept des familiären Erbes

Unsere Familien prägen uns nicht nur durch direkte Erziehung und Vorbild, sondern auch durch ein unsichtbares Netz von Beziehungen, Loyalitäten und unausgesprochenen Aufträgen. Dieser Ansatz wurde in der Familienaufstellungweiterentwickelt und zeigt, wie stark unser Handeln von den Schicksalen früherer Generationen beeinflusst werden kann.

Die Soziologin Anne Bernhardt spricht von „familiären Skripten“ – ungeschriebenen Drehbüchern, die bestimmen, welche Berufe in einer Familie als erstrebenswert gelten, welche Talente besonders gefördert werden und welche beruflichen Wege als „typisch für unsere Familie“ angesehen werden. Diese Skripte werden selten explizit vermittelt, sondern durch Familiengeschichten, Reaktionen auf Berufswünsche und subtile Wertungen transportiert.

Epigenetik und kollektives Gedächtnis

Die moderne Wissenschaft der Epigenetik liefert faszinierende Hinweise darauf, dass sogar auf biologischer Ebene Erfahrungen unserer Vorfahren Spuren hinterlassen können. Traumatische Erlebnisse wie Krieg, Hungersnot oder Flucht können die Genexpression verändern, ohne die DNA-Sequenz selbst zu modifizieren. Diese epigenetischen Veränderungen können an nachfolgende Generationen weitergegeben werden und beeinflussen dann Verhaltensweisen, Stressreaktionen und eben auch berufliche Neigungen.

Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung sprach vom „kollektiven Unbewussten“ – einer tieferen Schicht des Unbewussten, die nicht auf persönlichen Erfahrungen beruht, sondern auf dem gemeinsamen Erbe der Menschheit. In ähnlicher Weise können wir von einem „familiären Unbewussten“ sprechen, das die unverarbeiteten Erfahrungen, Fähigkeiten und Wünsche unserer Ahnen enthält und unser berufliches Handeln mitbestimmt.

Die Genogrammarbeit als Methode

Die Genogrammarbeit, entwickelt von Murray Bowen und später von Monica McGoldrick erweitert, bietet ein strukturiertes Werkzeug, um diese verborgenen Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Im Kontext der Berufsbiografie ermöglicht ein spezialisiertes Berufsgenogramm, die beruflichen Wege mehrerer Generationen zu visualisieren und Muster zu erkennen, die sonst im Verborgenen blieben. Es wird zu einer Art Landkarte, die uns hilft, unbewusste berufliche Einflüsse zu entdecken und bewusste Entscheidungen zu treffen.

Typische Muster der beruflichen Vererbung

Die offensichtliche Weitergabe: Familienunternehmen und Berufsdynastien

Die augenfälligste Form der beruflichen Vererbung findet sich in Familienunternehmen und Berufsdynastien. Vom kleinen Handwerksbetrieb, der seit Generationen vom Vater an den Sohn (oder zunehmend auch an die Tochter) weitergegeben wird, bis hin zu prominenten Familien, in denen bestimmte Berufe tradition haben – wie Ärztefamilien, Juristendynastien oder Künstlerfamilien.

In diesen Fällen ist die Weitergabe ausdrücklich gewünscht und bewusst. Kinder wachsen mit der Erwartung auf, das Familienunternehmen weiterzuführen oder in die beruflichen Fußstapfen der Eltern zu treten. Sie werden früh an den Beruf herangeführt, erwerben spezifische Fähigkeiten und übernehmen die beruflichen Werte der Familie. Dies kann einerseits eine große Ressource sein, kann andererseits aber auch zu Druck und inneren Konflikten führen, wenn die eigenen Neigungen in eine andere Richtung weisen.

Die unbewusste Nachfolge: Ähnliche Berufsfelder über Generationen

Subtiler als die direkte Berufsweitergabe ist das Phänomen der „unbewussten Nachfolge“. Hier wählen Nachkommen Berufe, die auf den ersten Blick nichts mit denen ihrer Vorfahren zu tun haben, bei näherem Hinsehen jedoch ähnliche Grundthemen oder Kernkompetenzen aufweisen.

Ein Beispiel: Der Großvater war Tischler, der Vater Architekt, die Enkelin wird Innendesignerin. Die konkrete Berufsbezeichnung hat sich verändert, doch das grundlegende Thema – die Gestaltung von Räumen und das Arbeiten mit Materialien – bleibt erhalten. Oder: Die Großmutter war Dorfhebamme, die Mutter Krankenschwester, die Tochter wird Psychotherapeutin – verschiedene Berufe, vereint durch das Grundthema der Fürsorge und Heilung.

Ich selbst habe mich sehr gefreut, bei meiner Familienforschung eine Ahnenreihe zu entdecken, in der die Männer als „Kirchenväter“ (offensichtlich ein Amt innerhalb der Gemeinde), Kirchenbuchschreiben und Dorfälteste genannt wurden.

Diese unbewusste Nachfolge zeigt, wie bestimmte Kernkompetenzen und Werte über Generationen weitergegeben werden können, selbst wenn sich die konkreten Berufsbilder den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen.

Die Gegenreaktion: Wenn Kinder bewusst andere Wege gehen

Manchmal zeigt sich der familiäre Einfluss gerade im bewussten Gegenentwurf. Kinder, die unter dem strengen Regiment eines Vaters im Familienbetrieb gelitten haben, schwören sich vielleicht: „Ich werde niemals selbstständig sein“ oder „Ich gehe niemals in die Wirtschaft“. Die Tochter eines Arztes, der nie Zeit für die Familie hatte, entscheidet sich gegen die Medizin und für einen Beruf mit geregelten Arbeitszeiten.

Doch selbst in der Ablehnung bleibt die Verbindung bestehen – die Berufswahl erfolgt in Bezug auf die Familientradition, wenn auch als Negativ. Paradoxerweise kann gerade die bewusste Abgrenzung von der Familientradition ein Hinweis auf die starke Bindung an diese sein.

Unterbrechungen im Muster: Kriegsfolgen, Migration und gesellschaftliche Umbrüche

Große historische Ereignisse und gesellschaftliche Umbrüche können berufliche Familientraditionen jäh unterbrechen. Kriege, Flucht, Vertreibung, politische Verfolgung oder wirtschaftliche Krisen zwingen Menschen, ihre angestammten Berufe aufzugeben und neue Wege zu gehen.

Ein Beispiel: Eine Familie von Weinbauern aus dem Sudetenland wird nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben und lässt sich in einer norddeutschen Industriestadt nieder. Der Vater, einst Winzer, arbeitet nun als Fabrikarbeiter. Sein Sohn studiert Chemie und wird Ingenieur. Erst der Enkel kehrt – ohne bewusste Kenntnis der Familiengeschichte – zum Thema Wein zurück und eröffnet einen Weinhandel.

Solche Unterbrechungen können zu „brachliegenden Talenten“ und unerfüllten beruflichen Träumen führen, die in späteren Generationen wieder auftauchen – oft ohne dass die Betroffenen den Zusammenhang erkennen.

Die verborgenen Aufträge entdecken

Familiäre Glaubenssätze und ihre Wirkung auf die Berufswahl

Familiäre Glaubenssätze sind ungeschriebene Regeln und Überzeugungen, die das berufliche Selbstverständnis einer Familie prägen. Sie werden selten offen ausgesprochen, sondern durch Bemerkungen, Reaktionen und Geschichten vermittelt:

„In unserer Familie waren wir immer selbstständig.“ „Handwerk hat goldenen Boden.“ „Ohne Studium ist man nichts.“ „Als Künstler kann man kein Geld verdienen.“ „Frauen in unserer Familie haben immer gearbeitet.“

Diese Glaubenssätze wirken wie Filter, durch die berufliche Möglichkeiten wahrgenommen und Muster wiederholt werden. Sie können Türen öffnen, aber auch verschließen und das Spektrum der vorstellbaren Berufswege einengen.

Unerfüllte Träume der Vorfahren: Leben wir stellvertretend?

Besonders wirkmächtig sind die unerfüllten Träume und nicht gelebten beruflichen Ambitionen unserer Vorfahren. Der Großvater, der Arzt werden wollte, aber wegen des Krieges sein Studium abbrechen musste. Die Großmutter, die naturwissenschaftlich begabt war, aber als Frau ihrer Generation keine Ausbildung erhielt. Der Vater, der sein Unternehmen in der Wirtschaftskrise verlor.

Diese ungelebten Potenziale verhalten sich wie Lasten im Erbe. Sie werden als unbewusste Aufträge an die nächsten Generationen weitergegeben. Kinder und Enkel spüren unterschwellig, dass da etwas „unerledigtes“ ist, etwas, das nach Vollendung ruft. Sie fühlen sich zu bestimmten Berufen hingezogen, ohne den Zusammenhang zu erkennen, und leben stellvertretend die Träume ihrer Ahnen. Manchmal wird in diesem Zusammenhang sogar von Ahnenheilung gesprochen.

Traumata und ihre Auswirkungen auf berufliche Entscheidungen

Traumatische Erfahrungen im Berufsleben unserer Vorfahren können langfristige Auswirkungen auf die beruflichen Entscheidungen nachfolgender Generationen haben. Ein Vorfahre, der bei einem Arbeitsunfall ums Leben kam, kann unbewusst dazu führen, dass bestimmte Berufsfelder in der Familie als „gefährlich“ gelten und gemieden werden. Der Konkurs eines Familienunternehmens kann über Generationen hinweg zu einer tiefen Skepsis gegenüber unternehmerischem Risiko führen.

Umgekehrt können auch positive berufliche Bewältigungsgeschichten weitergegeben werden: Die Urgroßmutter, die nach dem frühen Tod ihres Mannes erfolgreich seine Gastwirtschaft weiterführte, kann in den nachfolgenden Generationen zu einem starken weiblichen Selbstverständnis in beruflichen Fragen beitragen.

Warum es nicht nur interessant, sondern auch entscheidend für deine berufliche Entwicklung ist, deine Familiengeschichte zu erforschen, erfährst du in diesem Artikel, in dem ich fünf Gründe dafür erläutere, waum Familienforschung kein Luxus ist.

Loyalitätskonflikte erkennen und auflösen

Die unbewusste Bindung an familiäre Berufstraditionen kann zu inneren Konflikten und Blockaden führen, wenn die eigenen Interessen und Talente in eine andere Richtung weisen. Viele Menschen erleben einen Loyalitätskonflikt zwischen der Treue zur Familie und dem Wunsch, ihren eigenen Weg zu gehen.

Diese Konflikte zu erkennen und aufzulösen ist ein wichtiger Schritt zu einer selbstbestimmten Berufsbiografie. Es geht nicht darum, die familiären Einflüsse zu leugnen oder sich von ihnen loszusagen, sondern darum, sie bewusst zu machen und in die eigene berufliche Identität zu integrieren – sei es durch Fortsetzung, Transformation oder bewusste Abgrenzung.

Praktische Methoden zur Erforschung des eigenen Berufsgenogramms

Die Erstellung eines beruflichen Genogramms

Ein berufliches Genogramm erstellt man ähnlich wie ein klassisches Familiengenogramm, mit besonderem Fokus auf die Berufsbiografien der Familienmitglieder. Dabei werden nicht nur die ausgeübten Berufe erfasst, sondern auch berufliche Träume, Talente, Ausbildungswege, Brüche und Wendepunkte.

Beginne mit einer üblichen Genogramm-Struktur: Männer werden als Quadrate, Frauen als Kreise dargestellt, Verbindungslinien zeigen Beziehungen an. Ergänze dann für jede Person, soweit bekannt:

- Ausgeübte Berufe (auch Wechsel und Nebentätigkeiten)

- Ausbildungen und Studienrichtungen

- Nicht realisierte berufliche Wünsche und Träume

- Besondere Talente und Fähigkeiten

- Einstellungen zur Arbeit (Werte, Überzeugungen)

- Wichtige berufliche Ereignisse (Erfolge, Misserfolge, Wendepunkte)

Je weiter du in die Vergangenheit gehst, desto lückenhafter werden die Informationen sein. Diese Lücken sind keine Schwäche des Genogramms, sondern können selbst aufschlussreich sein: Was wurde nicht überliefert? Worüber wurde geschwiegen?

Übung: Biografisches Schreiben als Werkzeug der Selbsterkenntnis

Das biografische Schreiben bietet einen wertvollen Zugang zu den verborgenen Zusammenhängen zwischen Familiengeschichte und eigenem Berufsweg. Durch das Schreiben können Erinnerungen aktiviert, Muster erkannt und neue Perspektiven gewonnen werden.

Einige bewährte Schreibimpulse:

- Meine erste Berufsfantasie: Was wolltest du als Kind werden? Woher kam dieser Wunsch? Wie haben Erwachsene darauf reagiert?

- Die Arbeitshände meiner Eltern und Großeltern: Beschreibe die Hände deiner Vorfahren. Was haben diese Hände gearbeitet? Welche Spuren hat die Arbeit daran hinterlassen?

- Der nicht gegangene Weg: Welchen beruflichen Weg hättest du beinahe eingeschlagen? Was hat dich davon abgehalten? Gibt es eine Verbindung zur Familiengeschichte?

Fragebogen: Schlüsselfragen zur Erforschung der beruflichen Familiengeschichte

Die folgenden Fragen können als Leitfaden für die eigene Erforschung dienen oder als Gesprächsimpulse für Interviews mit Familienmitgliedern:

- Welche Berufe wurden in deiner Familie über mehrere Generationen ausgeübt?

- Welche Talente und Fähigkeiten galten in deiner Familie als wertvoll?

- Wie wurde über Arbeit und Beruf gesprochen? Welche Werte wurden vermittelt?

- Welche beruflichen Erfolge wurden besonders gewürdigt, welche Misserfolge bedauert?

- Gab es berufliche Brüche durch historische Ereignisse (Krieg, Flucht, politische Umbrüche)?

- Welche Unterschiede gab es zwischen den beruflichen Wegen von Männern und Frauen?

- Welche unausgesprochenen Erwartungen gab es an deine berufliche Entwicklung?

Gespräche mit Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln und anderen Verwandten können wertvolle Einblicke in die berufliche Familiengeschichte geben. Dabei ist es hilfreich, nicht nur nach Fakten zu fragen, sondern auch nach Geschichten, Anekdoten und persönlichen Erfahrungen.

Tipps für aufschlussreiche Gespräche habe ich im Artikel „Die richtigen Fragen öffnen die Türen zur Vergangenheit“ bereits gegeben.

Zwei Fallbeispiele: Berufsbiografien im Licht des Genogramms

Maria: Die Fluchtgeschichte und die internationale Hilfsarbeit

Maria arbeitet als Projektkoordinatorin für eine internationale Hilfsorganisation, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Lange Zeit sah sie ihre Berufswahl als rein persönliche Entscheidung, basierend auf ihren politischen Überzeugungen und ihrem Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun.

Bei der Erstellung ihres beruflichen Genogramms entdeckte sie jedoch eine überraschende Verbindung: Ihre Großeltern waren nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schlesien geflohen und hatten alles zurücklassen müssen. In der Familie wurde kaum über diese traumatische Erfahrung gesprochen, doch das Thema Flucht und Neuanfang war unterschwellig immer präsent.

Maria erkannte, dass ihr Engagement für Flüchtlinge auch eine Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte war – ein Versuch, das unverarbeitete Trauma ihrer Großeltern zu heilen und das, was ihre Familie einst als Hilfsbedürftige erlebt hatte, nun aus der Position der Helfenden zu transformieren.

Thomas: Der Bruch mit der Handwerkertradition und die überraschende Rückkehr

Thomas stammt aus einer Familie von Handwerkern – sein Vater war Schreiner, sein Großvater Zimmermann. Als erster in der Familie studierte er Betriebswirtschaft und machte Karriere im Finanzsektor. Er war stolz darauf, den sozialen Aufstieg geschafft zu haben, fühlte sich in seinem Beruf jedoch zunehmend entfremdet und ausgebrannt.

Mit Anfang vierzig erlebte er eine berufliche Krise. In dieser Zeit begann er, in seiner Freizeit zu schreinern – zunächst als Hobby, dann immer intensiver. Ein Coaching half ihm zu erkennen, dass er unbewusst die Familientradition abgelehnt hatte, um den Erwartungen der Umgebung zu entsprechen: „aus dir soll mal was Besseres werden“.

Wie dich dieses Wissen stärkt

Das Erkennen familiärer Muster führt zu beruflicher Selbstbestimmung

In der Ahnenarbeit erkennst du alte Prägungen und Dynamiken. Sobald du diese Zusammenhänge bewusst wahrnimmst, kannst den nächsten Schritt zu echter beruflicher Freiheit gehen und selbst bestimmen, wohin dein weiterer Weg führt. Du kannst bewusst entscheiden, welche Aspekte des familiären Erbes du annehmen und weiterführen möchtest und von welchen du dich lösen willst.

Der Unterschied zwischen Wiederholung und bewusster Weitergabe

Genau das ist der wesentliche Unterschied zwischen der unbewussten Wiederholung familiärer Muster und ihrer bewussten Weitergabe. Die unbewusste Wiederholung erfolgt automatisch, oft verbunden mit inneren Konflikten und dem Gefühl, nicht ganz authentisch zu sein. Die bewusste Weitergabe hingegen ist ein aktiver, selbstbestimmter Prozess, bei dem wir das familiäre Erbe prüfen, würdigen und in unsere eigene Identität integrieren.

So kann beispielsweise ein Sohn, der in vierter Generation den Familienbetrieb übernimmt, dies entweder aus einem diffusen Gefühl der Verpflichtung heraus tun oder als bewusste Entscheidung, eine wertvolle Tradition fortzuführen und mit eigenen Impulsen zu bereichern. Der äußere Weg mag derselbe sein, doch die innere Erfahrung ist grundlegend verschieden.

Das Potenzial der Versöhnung mit der Familiengeschichte

Die Auseinandersetzung mit der beruflichen Ahnengeschichte kann auch zu einer tieferen Versöhnung mit der eigenen Herkunft führen. Häufig tragen Menschen unbewusste Urteile über die beruflichen Wege ihrer Eltern und Großeltern in sich – Abwertungen, Idealisierungen oder Unverständnis.

Wenn wir ihre Berufsentscheidungen im historischen und familiären Kontext betrachten, können wir ein neues Verständnis entwickeln: Der Vater, der sein Leben lang in einem ungeliebten Beruf arbeitete, tat dies vielleicht, um der Familie Sicherheit zu geben in einer Zeit, die von wirtschaftlicher Not geprägt war. Die Mutter, die ihre künstlerischen Ambitionen aufgab, handelte möglicherweise aus Sorge um die Existenzsicherung in einer Gesellschaft, die Künstlerinnen wenig Chancen bot.

Diese Versöhnung befreit dich von unbewussten Loyalitätskonflikten und eröffnet dir die Möglichkeit, deinen eigenen beruflichen Weg mit mehr innerer Freiheit zu gestalten.

Praktische Übungen für dich

Schreibübung: „Brief an einen beruflichen Vorfahren“

Wähle einen Vorfahren aus, dessen beruflicher Weg dich besonders interessiert oder berührt. Schreibe einen Brief an diese Person (unabhängig davon ob er noch lebt und ob du ihn kennengelernt hast oder nicht), in dem du deine Gedanken und Gefühle zu ihrem Berufsleben ausdrückst. Du kannst Fragen stellen, Verbindungen zu deinem eigenen Berufsweg herstellen, Dank oder auch Kritik äußern.

Der Brief wird nicht abgeschickt, sondern dient deiner eigenen Klärung und Auseinandersetzung. Du kannst ihn handschriftlich verfassen und mit Symbolen oder Zeichnungen ergänzen, die für dich bedeutsam sind.

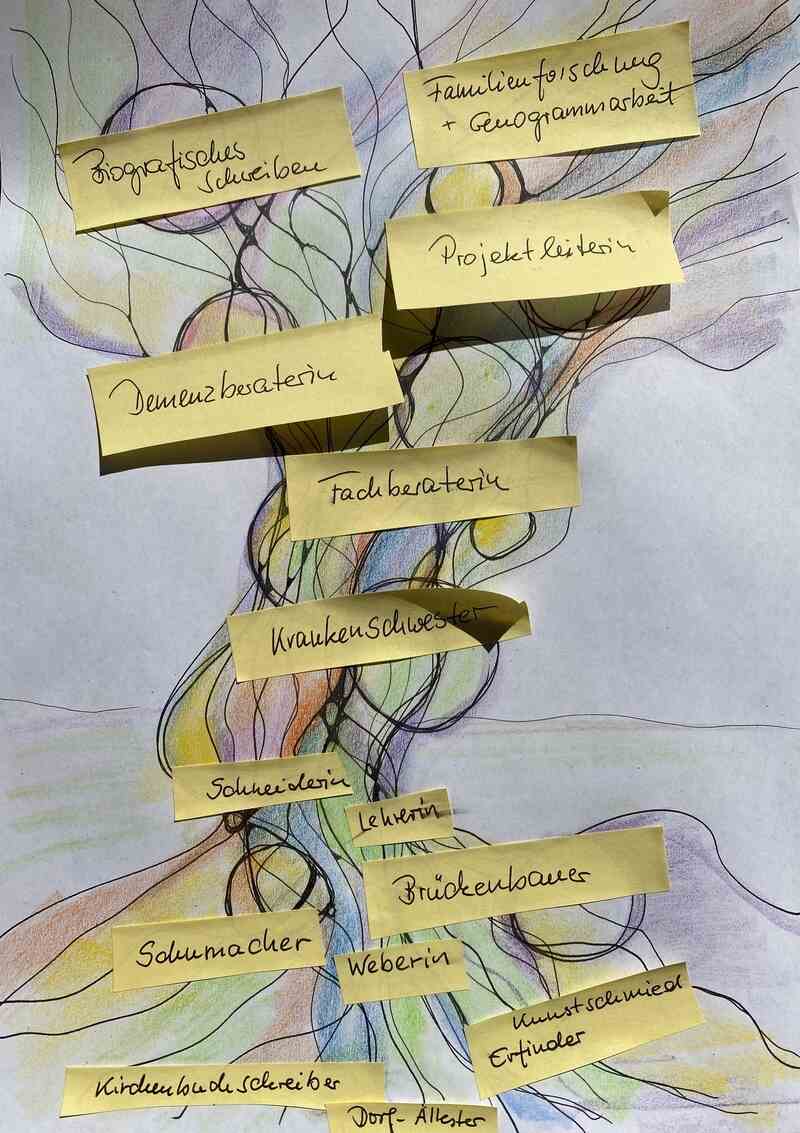

Visualisierungsübung: „Mein beruflicher Stammbaum“

Gestalte eine kreative Visualisierung deines „beruflichen Stammbaums“. Dies kann ein tatsächlicher Baum sein, mit Wurzeln (berufliche Wurzeln in der Familie), Stamm (prägende Einflüsse und Ausbildungen) und Zweigen (deine verschiedenen beruflichen Tätigkeiten und Interessen).

Du kannst auch andere Symbole wählen – eine Landkarte, einen Fluss mit Verzweigungen, ein Haus mit verschiedenen Räumen. Wichtig ist, dass die Visualisierung dir hilft, Zusammenhänge zu erkennen und deine berufliche Identität im Kontext deiner Familiengeschichte zu sehen.

Ausblick: Was darf gelingen?

Wenn du die Verbindungen zwischen Familiengeschichte und eigenem Berufsweg erforscht, so ist das wie eine Reise, die dich zu einer tieferen und authentischeren beruflichen Identität führt. Sie ermöglicht dir, bewusster mit dem umzugehen, was du von deinen Vorfahren geerbt hast – sei es in Form von Talenten, Werten, unerfüllten Träumen oder auch belastenden Mustern.

Diese Auseinandersetzung ist kein einmaliger Prozess. Es fühlt sich eher nach einem lebenslangen Dialog mit deiner Herkunft an – ein Dialog, der sich mit jeder beruflichen Weiterentwicklung, mit jeder neuen Lebensetappe verändern kann. Es ist eine Aufforderung, immer wieder hinzuschauen und dich zu fragen: Welche neuen Verbindungen zu meinen Ahninnen entdecke ich? Welche alten Muster haben sich gelöst? Was möchte ich bewahren, was transformieren? Lebe ich damit mein volles Potenzial?

In diesem Sinne möchte ich dich einladen, dich auf die Reise zu deinen beruflichen Wurzeln zu begeben – mit Offenheit, Neugierde und dem Wunsch, dich selbst tiefer zu verstehen. Die Geschichten deiner Ahnen leben in dir weiter, und wenn du sie bewusst wahrnimmst und integrierst, werden sie zu einer Quelle der Kraft und Inspiration für deinen eigenen, einzigartigen Berufsweg.

Ich habe noch etwas für dich:

Jede Woche den Sonntagsletter erhalten und sich über Inspiration und Impulse für die eigene Geschichte freuen – gleich früh zum Kaffee!

Jetzt anmelden und als erstes Geschenk das Workbook „der rote Faden“ erhalten. Mache die Schätze deines Lebens sichtbar und finde heraus, an welchen Stellen du dir noch nicht erlaubst, vollständig glücklich zu sein.

Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Wer sich auf der Suche nach beruflicher Erfüllung befindet, könnte hierin einen möglichen Ausgangspunkt für eine tiefere Auseinandersetzung finden, im Sinne einer Ahnenheilung.