Nachdem sich gleich zwei Teilnehmerinnen meiner Blogparade „Familiäre Glaubenssätze und ihre Spuren“ mit dem Thema Essgewohnheiten auseinandersetzten, schrieb sich dieser Artikel über meine Familien-Ess-Geschichte fast von selbst. Denn wenn ich heute den Tisch decke, bin ich nie allein.

Meine Ahninnen und Ahnen sind da – leise, aber präsent.

Wie Familiengeschichten unsere Essgewohnheiten prägen

Wenn ich heute meinen Esstisch decke, fühle ich ihre Anwesenheit. Da sitzt Großmutter Traudchen mit ihrer stillen Sorge, ob wohl genug für alle da ist. Da ist Großvater mit seinem Wissen um gesunde Nahrung und seiner Kreativität in schweren Zeiten. Meine Mutter schaut prüfend auf die Teller – wird auch wirklich aufgegessen? Und Oma Olga lächelt zufrieden, weil sie weiß, dass für jeden unerwarteten Gast etwas Süßes bereitsteht.

Das ist das Erbe, das mich geprägt hat. Ob ich es will, oder nicht: So oft sitzen sie mit ihren Geschichten mit an meiner Tafel. Vermutlich sind sie schon beim Einkauf dabei und legen das eine oder andere mit ins Körbchen. Und in meinen Ohren dieser Satz, der wie ein dunkles Echo durch die Generationen hallt: „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.“

Großmutter mit 3 Geschwistern und Halbschwester, vermutlich 1913

Die Stimmen der Vergangenheit

Traudchens Hungerjahre

Großmutter Traudchens Familie war von Aachen, wo es viele Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen gab, nach Görlitz gezogen, als die Mutter starb. Kurz darauf heiratete der Vater wieder, schließlich mussten die vier Kinder versorgt werden. Doch die „zweite Mutter“ war in Haushaltdingen eher ungeschickt und kümmerte sich am liebsten um die zwei eigenen Töchter, die in den nächsten Jahren geboren wurden.

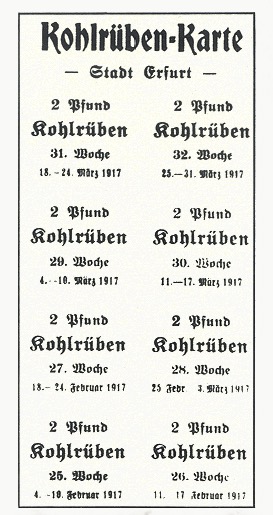

Das Unglück kam, als der Vater als Soldat im ersten Weltkrieg war und die Kinder nun auf das Geschick der Stiefmutter angewiesen waren. Im berüchtigten „Kohlrübenwinter“ 1916/1917 musste die Großmutter hilflos zusehen, wie ihr Lieblingsbruder und ihre kleine Schwester an Entkräftung und Diphtherie starben. Der Hunger war ein grausamer Gast, der sich zu lange an ihrem Familientisch eingenistet hatte.

Ihre Stiefmutter kannte keine Gnade mit leeren Mägen: Essen gab es erst nach dem Kirchgang – auch wochentags. So pilgerten die Geschwister oft schon um sechs Uhr morgens zur ersten Messe, getrieben vom nagenden Hunger. Einmal, erzählte Traudchen später mit einem wehmütigen Lächeln, seien sie versehentlich mitten in der Nacht aufgebrochen. Ein Schutzmann brachte die hungrigen Kinder um drei Uhr in der Früh zurück nach Hause.

Diese Erfahrungen brannten sich tief in Traudchens Herz ein. Später, als die Zeiten besser wurden, kochte sie immer eine Kartoffel mehr als nötig – für den Fall, dass ein hungriger Gast vor der Tür stünde. Ein kleiner Zauber der Vorsorge. Nie wieder sollte jemand an ihrem Tisch Hunger leiden müssen.

Selbst Kohlrüben wurden 1917 rationiert.

Großvaters Alchemie

Mein Großvater verstand sich auf gesunde Ernährung, wusste um Vitamine und Nährstoffe. Doch was nützte das beste Wissen, wenn nach dem zweiten Weltkrieg wieder der Hunger regierte? Seine Lösung war praktisch: Er walzte regelmäßig Eierschalen mit dem Nudelholz zu feinstem Pulver. Statt Quark bekamen die Kinder die gemahlenen, trockenen Schalen aufs Brot – Kalzium für starke Knochen!

Seine Kreativität war aus der Not geboren. Vermutlich trug auch er damit bei zu dem Glaubenssatz, der unsere Familie prägte: Es wird gegessen, was da ist – und sei es noch so ungewöhnlich.

Mutters eiserne Regel

Als meine Mutter Kind verwandelte sich die Überlebensstrategie in ein starres System. Was auf den Teller kam, wurde aufgegessen – Punkt. Mochte sie als Kind das Essen nicht, bekam sie es am Abend wieder vorgesetzt. Am nächsten Tag stand derselbe Teller erneut vor ihr. Der Wille wurde geformt, der Teller geleert, die Regel bestätigt: „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.“

Wirklich gut kochen und backen lernte sie nie, aber auch wir mussten essen, was auf den Tisch kam. Ich verschone dich mit den Details. Es war nicht böse gemeint. Es war ihre Art, Verantwortung weiterzugeben – so, wie sie es gelernt hatte.

Oma Olgas süße Vorsorge

Ganz anders war es in meiner Kindheit bei Oma Olga. Sie hatte die Schrecken der Kriegszeit hinter sich gelassen und verwandelte ihre Sorge in süße Liebe. Immer stand ein frisch gebackener Kuchen in ihrer Küche, immer hatte sie einen Pudding gekocht – nur für den Fall, dass ihre Enkel zu Besuch kommen könnten. Obwohl sie vermutlich die „ärmste Maus“ in unserer Familie war, ging die Liebe bei ihr sprichwörtlich durch den Magen.

Das unsichtbare Erbe

Beim Schreiben wird es mir bewusst: Jede Generation übersetzte das Trauma der vorherigen in ihre eigene Sprache der Liebe. Traudchens Hungererfahrung wurde zu lebenslanger Vorsorge. Großvaters Wissen paarte sich mit Kriegsnot zu kreativen Lösungen. Mutters Kindheitserfahrungen kristallisierten sich zu unbeugsamen Regeln. Omas Erinnerungen an Mangel verwandelten sich in liebevolle Großzügigkeit.

Und ich? Nach dem Auszug meiner drei Kinder koche ich manchmal noch zu viel, kaufe zu große Mengen ein. Die Stimmen der Ahninnen flüstern: „Was, wenn nicht genug da ist?“ und „Du brauchst Vorräte!“ Und weil bei uns gegessen wird, was auf den Tisch kommt, esse ich mehr als nötig. Vielleicht, so denke ich manches Mal, esse ich jetzt für Nikolaus und Emmi – die Geschwister der Großmutter, mit.

Doch gleichzeitig sind wir heute Mitglied in einer Verbrauchergemeinschaft für regionale, biologische Lebensmittel. Wir können es uns leisten, bewusst und gesund zu essen – ein Privileg, das unsere Vorfahren nicht hatten.

Zeit der Verwandlung

Die transgenerationale Weitergabe von Glaubenssätzen ist wie ein unsichtbarer Faden, der die Generationen verbindet. Was als Überlebensstrategie begann, ist nicht mehr aktuell. Der Satz „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt“ trug unsere Familien durch Zeiten des Mangels. Er rettete Leben, sicherte das Überleben, schuf Ordnung im Chaos.

Den Hunger, der meine Ahninnen begleitet hat – den, der körperlich schmerzt und seelisch Spuren hinterlässt – kenne ich zum Glück nicht. Ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen. Die Regale sind voll, die Auswahl fast grenzenlos. Selbst wenn in manchen Regionen die Ernten ausbleiben oder das Klima aus dem Takt gerät – wir leben im Überfluss.

Dieses Privileg ist schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden.

Lange Zeit war mir nicht bewusst, wie stark mich dieses alte Muster geformt hat. Erst als erwachsene Frau erkannte ich, wie stark mich dieser alte Glaubenssatz noch prägte. Der Teller wird leer gegessen, auch wenn der Körper längst satt ist. Die Stimmen der Ahninnen flüstern noch immer: „Lass nichts übrig – wer weiß, wann es wieder etwas gibt.“

Heute habe ich die Freiheit zu wählen, was wir essen. Ein neuer Glaubenssatz könnte lauten: „Auf den Tisch kommt nur, was wir wirklich essen wollen!“

Das ist keine Missachtung der Ahninnen, sondern eine liebevolle Entwicklung. Ich darf meine eigene Ess-Geschichte neu erzählen – mit Dank für das, was war, und mit Freude für das, was heute möglich ist. Ich gebe mir die Erlaubnis zur Veränderung, ohne die Vergangenheit zu instrumentalisieren.

Frieden am Familientisch

Vielleicht sollte ich meine Ahninnen – Traudchen, Großvater, Mutter und Oma Olga – einmal bewusst an meinen Tisch einladen. Nicht, um mich über den überholten Glaubenssatz, der mir so manches Kilo auf den Hüften beschert hat, zu beschweren, sondern um ihre Geschichten in ganzer Tiefe zu würdigen und so Heilung zu ermöglichen.

Der alte Glaubenssatz, der immer so hart in meinen Ohren klang, hat ausgedient. (Und ja, ihnen hat er gedient!)

Nun ist es an der Zeit, ihre Geschichten zu ehren und gleichzeitig eine neue Story zu schreiben. Für unsere Kinder, für die kommenden Generationen. Geschichten von bewussten Entscheidungen, von dankbarer Wahl, von der Freiheit zu sagen: „Das ist es, was heute auf unseren Tisch gehört.“

So verwandelt sich der Esstisch von einem Ort der Pflicht zu Überleben zu einem Ort der Lebendigkeit und der Freude.

In meiner Vorstellung sehe ich meine Ahninnen lächeln – ihr Auftrag ist erfüllt. Wir können wählen, weil sie überlebt haben. Wir können lieben, weil sie uns geliebt haben. Wir können loslassen, weil sie so fest gehalten haben.

Der Kreis schließt sich in Dankbarkeit und Frieden – und eine neue Geschichte beginnt.

Deine eigenen Ahninnen entdecken

Welche Geschichten sitzen an deinem Tisch? Welche Glaubenssätze haben deine Ahninnen dir mitgegeben – nicht nur rund ums Essen, sondern in allen Lebensbereichen?

Die Arbeit mit dem Genogramm öffnet Türen zu Familiengeschichten, die oft im Verborgenen wirken. Sie hilft dir dabei, die unsichtbaren Fäden zu erkennen, die dich mit deinen Vorfahren verbinden – und gibt dir gleichzeitig die Möglichkeit, bewusst zu entscheiden, welche Muster du weiterträgst und welche du liebevoll verwandeln möchtest.

Wenn du Lust bekommen hast, deine eigene Familiengeschichte zu erforschen und die Stimmen deiner Ahninnen zu verstehen, dann lade ich dich herzlich ein: In meiner Link- und Informationssammlung „Genogramm Start“ findest du alles, was du brauchst, um deine erste Reise in die Welt deiner Herkunftsfamilie zu beginnen.

Entdecke die Geschichten, die dich geprägt haben. Verstehe die Liebe und die Sorgen, die durch die Generationen wandern. Und schreibe deine eigene Geschichte – mit Dankbarkeit für das Erbe und mit Freude für das, was du neu gestalten darfst.