Die Magie im Unsichtbaren

Das vergilbte Foto lag in meinen Händen – meine Großtante mit strengem Dutt. „Eine harte Frau“, sagte mein Vater stets. Meine Cousine malte in ihren Geschichten das Bild einer Frau, die nach dem Krieg geflüchteten und heimatlosen Müttern stets die Tür öffnete und teilte, was sie hatte. Zwei Wahrheiten über dieselbe Person – möglicherweise haben beide ein Körnchen Wahrheit.

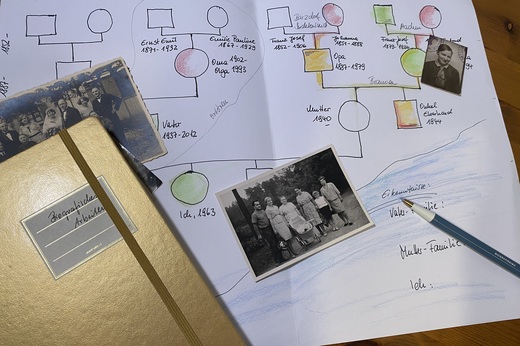

In diesem kleinen Beispiel begegnen uns bereits beide Welten: Das Foto als objektives Dokument und die unterschiedlichen Erzählungen als subjektive Überlieferungen. In der Genogrammarbeit treffen wir immer wieder auf solche Momente. Die Magie entsteht, wenn wir die sichtbaren und unsichtbaren Fäden unserer Familiengeschichte verweben können.

Wir Frauen waren und sind die Hüterinnen dieser Zwischenwelt aus Fakten und Gefühlen. In der Verbindung objektiver Daten und subjektiver Erfahrungen haben wir den Schlüssel zum tieferen Selbstverständnis und zur bewussten Gestaltung der Geschichten, die wir selbst hinterlassen wollen, in der Hand.

Objektive Fakten in der Familienforschung

Wenn wir von objektiven Fakten in der Familienforschung sprechen, meinen wir jene Informationen, die durch Dokumente belegt sind:

- Geburtsurkunden mit präzisen Daten,

- Heiratsurkunden mit Namen und Zeugen,

- Sterbeurkunden,

- Grundbucheinträge,

- Schulzeugnisse oder

- berufliche Qualifikationsnachweise.

Diese Dokumente halten fest, was im öffentlichen Raum als „wahr“ gilt – sie sind greifbar, können archiviert und offiziell bestätigt werden.

Die Ahnentafel, ein klassisches Werkzeug der Genealogie, basiert fast ausschließlich auf solchen objektiven Fakten: Wer wurde wann geboren, wer heiratete wen, welche Kinder entstanden aus dieser Verbindung? Hier ist die Welt der Familienforschung noch übersichtlich, scheinbar eindeutig.

Doch bei näherem Hinsehen zeigen sich die Grenzen dieser Objektivität. Besonders in der Erforschung weiblicher Familienlinien stoßen wir auf bemerkenswerte Lücken: Frauen, die bei der Heirat den Namen des Mannes bekamen und damit in den Dokumenten „verschwanden“. Großmütter, deren Berufstätigkeit nie offiziell registriert wurde, weil sie als Zuarbeit zum Familienbetrieb galt. Tanten, deren künstlerische Begabung in keinem Dokument Erwähnung fand, weil sie nur im privaten Raum ausgelebt wurde.

Es ist wichtig zu fragen: Wessen Geschichte wurde dokumentiert? Wessen Geschichte wurde für dokumentierungswürdig befunden? In früheren Jahrhunderten waren es vorrangig Männer, deren Lebenswege in offiziellen Dokumenten festgehalten wurden. Der Stammhalter, der Besitzer, der Erbe, der Berufsträger – sie hinterließen Spuren, während die Lebenswelten der Frauen oft unsichtbar blieben.

Wie viel leichter lassen sich aufgrund der Namensübertragung die männlichen Vorfahren erforschen als die der Mütter. Wo wir aus biologischer Sicht doch eigentlich immer nur die Mutter mit Gewissheit kennen, aber nicht wissen können, ob der Ehemann auch tatsächlich der Vater war.

Trotz dieser Einschränkungen bilden objektive Fakten das Gerüst jeder Familienforschung. Sie sind Ankerpunkte, an denen wir uns orientieren können. Sie geben uns chronologische Struktur und helfen uns, Familienverbindungen nachzuvollziehen. Sie sind das Skelett, das nach Fleisch verlangt – nach den Geschichten und Erinnerungen, die diese Fakten zum Leben erwecken.

Subjektive Fakten und ihre Bedeutung

Was sind „subjektive Fakten“? Dieser Begriff mag zunächst widersprüchlich erscheinen. Gemeint sind damit all jene Informationen über unsere Vorfahren, die nicht durch offizielle Dokumente belegt sind, sondern durch Erzählungen, Briefe, Tagebücher oder mündliche Überlieferungen zu uns gelangen.

Es sind die Geschichten vom Großvater, der angeblich so streng war, dass die Kinder beim Abendessen nicht sprechen durften. Die Erzählung von der Großmutter, die heimlich Geld für die Ausbildung ihrer Tochter zurücklegte, gegen den Willen ihres Ehemannes. Die Familienlegende vom Schicksal der Urgroßtante, die als junge Frau eine große Liebe aufgeben musste und nach standesgemäßer Heirat mit einem anderen Mann depressiv wurde.

Diese subjektiven Fakten haben eine eigene Qualität und einen besonderen Wert. Sie geben uns Einblick in Gefühlswelten, in Beziehungsdynamiken, in unausgesprochene Werte und Regeln der Familie zu jener Zeit. Sie vermitteln uns ein Gespür für die emotionale Landschaft, in der unsere Vorfahren sich bewegten.

Interessanterweise waren es oft die Frauen, die als Bewahrerinnen dieser subjektiven Fakten fungierten. Während die Männer die offiziellen Dokumente verwalteten, waren es häufig die Großmütter, Mütter und Tanten, die die Familiengeschichten weitergaben, die Briefe aufbewahrten, die Fotoalben mit handschriftlichen Notizen versahen. Sie schufen damit ein emotionales Archiv der Familie, das nicht weniger wertvoll ist als die Sammlung offizieller Dokumente.

Diese subjektiven Überlieferungen tragen eine emotionale Wahrheit in sich, die manchmal tiefer geht als die dokumentierte Wahrheit. Die Anekdote über eine Großmutter, die während der Nachkriegszeit die Tischdecke verkaufte, um Brot für die Kinder zu kaufen, mag in keinem Dokument festgehalten sein – und doch erzählt sie mehr über ihren Charakter und ihre Werte als ihre Geburtsurkunde es je könnte.

Zugleich müssen wir die subjektiven Fakten mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Sie sind gefärbt durch die Perspektive des Erzählers, verändert durch wiederholtes Weitererzählen, manchmal idealisiert oder dämonisiert durch die emotionale Brille des Erinnernden. Die Großtante, die von einem als „unnahbare Schönheit“, von einem anderen als „herzliche Seele“ beschrieben wird – was davon ist „wahr“? Vielleicht beides, vielleicht keines.

Die Kunst der Genogrammarbeit liegt darin, diese unterschiedlichen Erzählungen nicht als Widerspruch zu sehen, sondern als Mosaiksteine eines komplexen Bildes. Jede Erinnerung, jede Erzählung fügt dem Bild eines Menschen eine neue Facette hinzu. Gerade in ihrer Subjektivität liegt ihr Wert – sie bewahren die Vielschichtigkeit menschlicher Existenz, die in offiziellen Dokumenten oft verloren geht.

Schriftliche Familienschätze: Von Tagebüchern und Kindermundgeschichten

Besondere Juwelen in der Sammlung subjektiver Fakten sind schriftliche Aufzeichnungen aus dem Familienalltag. Anders als offizielle Dokumente halten sie das Persönliche, Alltägliche und oft Übersehene fest. Tagebücher einer Urgroßmutter, in denen sie nicht nur das Wetter und besondere Ereignisse notierte, sondern auch ihre Gedanken und Gefühle. Aufgeschriebene Kindermund-Geschichten, in denen die überraschenden und oft weisen Aussagen der Kleinen bewahrt wurden. Briefwechsel zwischen Familienmitgliedern, die Einblick in Beziehungsdynamiken geben, die sonst verborgen blieben.

Diese persönlichen Dokumente haben einen besonderen Wert, da sie oft zeitnah zum Geschehen entstanden sind und nicht durch spätere Erinnerungsfilter verändert wurden. In den notierten Kindermundsprüchen deines eigenen Sohnes oder deiner Tochter verstecken sich vielleicht Familienweisheiten in ihrer reinsten Form. In meinem Artikel zeige ich, wie diese spontanen Äußerungen oft tief verborgene Familiendynamiken ans Licht bringen.

Auch andere persönliche Schriftstücke – vom Poesiealbum bis zum Kochbuch mit handschriftlichen Notizen – sind wertvolle Quellen für deine Genogrammarbeit. Sie verbinden das Dokumentarische mit dem Erzählerischen und bilden eine Brücke zwischen objektiven und subjektiven Familienwahrheiten.

Das Verweben von Objektivität und Subjektivität

Die wahre Magie der Genogrammarbeit entfaltet sich, wenn wir beginnen, objektive und subjektive Fakten miteinander zu verweben. Erst in diesem Zusammenspiel wird aus einer Sammlung von Daten und Berichten eine lebendige Familiengeschichte, aus einer Ahnentafel ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht.

Wie subjektive Erzählungen objektive Lücken füllen

Nehmen wir das fiktive Beispiel einer Großtante namens Elisabeth. In den offiziellen Dokumenten finden wir vielleicht nur spärliche Informationen: geboren 1908, verheiratet 1930 mit Karl M., keine eigenen Kinder, verstorben 1992. Aus diesen nüchternen Fakten lässt sich kaum ein Lebensbild zeichnen.

Doch dann hören wir von der Nichte, wie ihre Tante Elisabeth während des Krieges ein Kind aus der Nachbarschaft bei sich aufnahm, dessen Mutter psychisch erkrankte, nachdem sie vom Tod ihres Mannes erfuhr. Die Nichte berichtet, wie Elisabeth begann, kleine Näharbeiten anzunehmen, um die eigene bescheidene Witwenrente aufzubessern. Wie sie sonntags immer ein offenes Haus hatte, an dem sich die erweiterte Familie traf.

Diese subjektiven Erinnerungen füllen die Lücken zwischen den dokumentierten Lebensdaten. Sie geben uns ein Gespür für Elisabeths Charakter, für ihre Werte, für die Rolle, die sie im Familiensystem spielte. Sie machen sie zu einer greifbaren Person, nicht nur zu einem Namen auf einem Stammbaum.

Wie objektive Fakten subjektive Erinnerungen korrigieren können

Umgekehrt können objektive Fakten helfen, subjektive Erinnerungen einzuordnen oder sogar zu korrigieren. In meiner eigenen Familiengeschichte erzählte man sich früher, dass mein Großvater väterlicherseits „im Krieg gefallen“ sei. Die Familienerinnerung bewahrte das Bild eines heldenhaften Soldaten, der für sein Land starb.

Als ich nach dem Tod meines Vaters seine Geburtsurkunde in der Hand hielt, stellte ich fest, dass da gar kein Vater eingetragen war und meine Großmutter offensichtlich bereits Ender der 1930er Jahre eine alleinerziehende Frau war. Plötzlich zerbrach das Bild vom tapferen „Held“, der im Krieg gefallen sei, und ein neuer Schatten legte sich über unsere Familiengeschichte: War diese Legende vielleicht ein Schutzschild? Eine kleine Notlüge, um meine Großmutter und meinen Vater vor neugierigen Blicken und peinlichen Fragen zu bewahren – aus Scham oder einfach, weil in jenen Jahren viele Väter tatsächlich an der Front blieben?

Dieses eine Dokument hat mich gelehrt, dass hinter jeder Erzählung oft mehr steckt als das, was man uns erzählt hat. Die objektive Information korrigierte hier nicht nur ein Datum, sondern eröffnete einen tieferen Blick auf die Bewältigungsstrategien und Narrative der Familie.

Die Kraft der Synthese

Die wertvollsten Erkenntnisse in der Genogrammarbeit entstehen oft genau da, wo objektive und subjektive Fakten sich begegnen – und manchmal auch reiben. In dieser Reibung werden familiäre Muster und Dynamiken sichtbar, die sonst verborgen blieben.

Ein Beispiel aus meiner Praxis: Eine Klientin entdeckte durch Recherche, dass ihre Großmutter in den 1920er Jahren kurzzeitig als Tänzerin gearbeitet hatte – ein Fakt, der in den Familienerzählungen nie erwähnt worden war. Diese Entdeckung führte zu einer neuen Deutung der auffälligen Strenge, mit der die Großmutter später ihre eigene Tochter (die Mutter der Klientin) erzogen hatte. Die Großmutter hatte möglicherweise versucht, ihre eigene „wilde“ Vergangenheit zu kompensieren, indem sie ihre Tochter zu besonderer „Anständigkeit“ und Zurückhaltung erzog.

Die Verbindung von objektiven und subjektiven Fakten eröffnete hier einen tiefen Einblick in transgenerationale Muster und unausgesprochene Familienregeln.

Praxisbeispiel: Die Familienlegende vom „verlorenen Erbe“

In vielen Familien gibt es Geschichten von „verlorenen Reichtümern“ oder „entgangenem Erbe“. Gerade dann, wenn Familien am Ende des zweiten Weltkrieges ihre Heimat in den ehemaligen schlesischen, sudetendeutschen oder ostpreußischen Gebieten verlassen mussten.

In meiner Arbeit mit einer Familie, die sich die Geschichte eines Landgutes erzählte, das „ungerechterweise“ an einen entfernten Verwandtschaftszweig gegangen sei, konnten wir durch die Kombination von objektiven Dokumenten (Grundbucheinträge, Testamente) und subjektiven Überlieferungen (Familienerzählungen, Briefe) ein komplexeres Bild rekonstruieren:

Die Übergabe des Landgutes war tatsächlich rechtmäßig erfolgt, aber vor dem Hintergrund eines emotionalen Konflikts zwischen zwei Brüdern. Die „Verlustgeschichte“ hatte sich über Generationen verfestigt und zu einer Art Familienmythos entwickelt, der das Selbstbild der Familie als „zu kurz gekommen“ prägte.

Als wir beide Geschichten zusammenbrachten – was rechtlich wirklich geschehen war und wie die Familie den Verlust emotional erlebt hatte – konnten die heutigen Familienmitglieder endlich verstehen, warum dieser alte Streit bis heute nachwirkt. Sie erkannten, wie der Konflikt von damals aktuelle Beziehungen noch immer beeinflusst und warum einige von ihnen stets das Gefühl haben, nie genug zu bekommen.

Methodische Ansätze für die Genogrammarbeit

Die Verbindung von objektiven und subjektiven Fakten will methodisch gestaltet sein. Wie also kann ich als Praktikerin für dich diesen Raum zwischen dokumentierter Wahrheit und überlieferter Erfahrung fruchtbar machen?

Integration beider Informationsquellen

Ein hilfreiches Vorgehen ist, zunächst zwei getrennte Erfassungen vorzunehmen: Einerseits die klassische genealogische Dokumentation mit Daten, Orten, Namen – andererseits eine Sammlung von Erzählungen, Anekdoten und überlieferten Charakterbeschreibungen. In einem zweiten Schritt werden diese Ebenen dann integriert, indem du zu jeder Person auf dem Genogramm nicht nur die Lebensdaten, sondern auch prägnante Erinnerungsfragmente oder charakteristische Anekdoten notierst.

Diese Integration unterstützen wir visuell, zum Beispiel durch farbliche Unterscheidungen: Die objektiven Fakten in Schwarz, die subjektiven Erinnerungen in einer anderen Farbe. So bleiben die unterschiedlichen Ebenen für dich erkennbar, können aber in ihrer Verbindung betrachtet werden.

Magische Techniken für feinsinnige Menschen

Für Frauen in der zweiten Lebenshälfte bietet die Genogrammarbeit besondere Chancen. Vielleicht hast du als letzte Zeitzeugin noch direkte Erinnerungen an die Generation deiner Großeltern. Oft hast du noch die Geschichten deiner Großmutter gehört, die von ihrer eigenen Großmutter erzählte – und schon überbrückst du damit einen beachtlichen historischen Zeitraum.

Eine wertvolle Methode ist das „Gespräch mit dem leeren Stuhl“: Du visualisierst eine verstorbene Vorfahrin auf einem Stuhl dir gegenüber und führst ein imaginäres Gespräch. Welche Fragen würdest du ihr gerne stellen? Schon darin liegt Spannung und vielleicht ein Schnipselchen realer Information. Überlege einmal, welche Bilder bei folgender Frage in dir aufsteigen:

Oma Anna, wie war es für dich als Vierjährige als du im Winter im Dezember 1944 mit deiner Mutter und deinem kleinen Bruder euren großen Hof im heutigen Polen verlassen musstest?

Und schon rattert es in deinem Kopf:

- Trug sie mehrere Schichten Kleidung übereinander?

- Waren ihre Schuhe warm, bequem und robust?

- Hat sie geweint?

- Wo konnte die kleine Familie übernachten?

- Das Wetter zumindest könntest du jetzt googeln.

- Doch konnte Oma Anna ihre Puppe mitnehmen?

- Und wie hat sie den Weihnachtstag in der Fremde erlebt?

Was würde die Großmutter antworten? Dieser imaginative Prozess aktiviert oft Erinnerungen an Aussagen oder Verhaltensweisen, die im Gedächtnis verschüttet waren, und lässt uns ahnen, welche Werte und Überzeugungen diese Person geprägt haben mögen.

Eine weitere kraftvolle Technik ist das „Erbe-Inventar“: Du reflektierst bewusst, welche immateriellen Erbstücke du von deinen Vorfahren erhalten hast. Von der Großmutter vielleicht die Liebe zu Handarbeiten oder das Rezept für einen besonderen Kuchen, von der Tante die Freude am Geschichtenerzählen, von der Mutter vielleicht eine bestimmte Art, mit Konflikten umzugehen.

Diese immateriellen Erbstücke sind genauso wertvoll wie objektive Daten und dokumentierte Verwandtschaftsbeziehungen.

Die Kraft der Schlüsselwörter

Ein besonders wertvolles Werkzeug in der Verbindung objektiver und subjektiver Fakten sind Schlüsselwörter. In jeder Familie existieren bestimmte Begriffe und Redewendungen, die wie kleine Zeitkapseln Werte, Überzeugungen und emotionale Wahrheiten transportieren. Wenn deine Großmutter stets sagte „Eine anständige Frau sorgt vor“, dann steckt in diesem Schlüsselwort „anständig“ möglicherweise eine ganze Lebensphilosophie, die über Generationen weitergegeben wurde.

Diese Schlüsselwörter tauchen oft überraschend in den Erzählungen verschiedener Familienmitglieder auf und können wie ein roter Faden durch dihttps://evahelms.de/schluesselwoerter/e Familiengeschichte führen. Sie verbinden die dokumentierte Familienhistorie mit den subjektiven Erfahrungswelten und geben Hinweise auf tiefer liegende Familienmuster. In meinem Artikel findest du mehr dazu, wie du mit Schlüsselwörtern in deiner eigenen Genogrammarbeit arbeiten kannst.

Die Balance finden

Bei aller Wertschätzung für subjektive Informationen ist es wichtig, eine sensible Balance zu finden: Nicht jede Familienerzählung möchte hinterfragt werden, nicht jeder Familienmythos muss „korrigiert“ werden. Manchmal liegt in der Familienlegende eine emotionale Wahrheit, die wichtiger ist als die dokumentierte Tatsache.

Unser heutiges Verständnis, wie Machtverhältnisse die Erzählungen jeder Zeit prägen, lässt uns auch dokumentierte Fakten hinterfragen. War die Urgroßmutter tatsächlich „nur Hausfrau“, wie es im Melderegister steht? Oder hat sie vielleicht einen wesentlichen, aber undokumentierten Beitrag zum Familieneinkommen geleistet, etwa durch Näharbeiten oder durch die Versorgung von Kostgängern?

Die Kunst liegt darin, beide Dimensionen zu würdigen und ihnen jeweils den angemessenen Raum zu geben – je nach Kontext und Zielsetzung deiner Familienforschung oder Genogrammarbeit.

Mini-Übung: Der Blick aus zwei Perspektiven

Nimm dir einen Moment Zeit und denke an eine Person aus deiner eigenen Familiengeschichte, über die du sowohl objektive Fakten als auch subjektive, erzählte Erinnerungen hast. Stell dir nun vor, du würdest die Geschichte dieser Person einmal nur anhand der dokumentierten Fakten und einmal nur anhand der Erzählungen und Erinnerungen beschreiben.

- Welches Bild entsteht jeweils?

- Wo ergänzen sich die Bilder, wo widersprechen sie sich vielleicht?

- Was würde verloren gehen, wenn du nur eine der beiden Perspektiven hättest?

Diese Übung sensibilisiert dich für den unterschiedlichen Wert beider Informationsquellen und hilft dir, beide Ebenen bewusster in deine Geschichte zu integrieren.

Die heilsame Kraft der integrierten Perspektive

Die bewusste Verbindung von objektiven und subjektiven Fakten in der Genogrammarbeit trägt eine tiefe heilsame Kraft in sich. Sie erlaubt dir, deine Familiengeschichte und damit auch dich selbst in einem vollständigeren, komplexeren und letztlich menschlicheren Licht zu sehen.

Selbsterkenntnis durch Integration verschiedener Wahrheiten

Wenn du verstehst, dass deine Vorfahren nicht nur die waren, als die sie in offiziellen Dokumenten erscheinen, sondern auch die, als die sie in Erinnerungen und Erzählungen weiterleben, öffnet sich ein Raum für ein vielschichtigeres Verständnis. Dieser Raum erlaubt es dir, auch deine eigene Identität komplexer zu erfassen:

Du bist nicht nur dein Beruf, dein sozialer Status, deine messbaren Erfolge (die objektive Ebene), sondern auch deine Beziehungen, deine unbemerkten Gesten der Fürsorge, deine kleinen täglichen Widerstände gegen Ungerechtigkeit (die subjektive Ebene).

Die Integration beider Dimensionen in der Betrachtung deiner Vorfahren lehrt dich, auch dein eigenes Leben in dieser bereichernden Doppelperspektive zu sehen.

Besondere Relevanz für Frauen: Die Geschichte zwischen den Zeilen

Für uns Frauen hat diese integrierte Perspektive eine besondere Bedeutung. Die Geschichte von Frauen wurde über Jahrhunderte hinweg oft nicht dokumentiert, wurde zwischen den Zeilen geschrieben, in privaten Räumen gelebt. Unsere Urgroßmütter tauchen in offiziellen Dokumenten oft nur als „Ehefrau von“ auf, ihre eigenen Lebensleistungen blieben unerwähnt.

Wenn wir in der Genogrammarbeit die subjektiven Überlieferungen gleichwertig neben die objektiven Fakten stellen, holen wir diese versteckten weiblichen Biografien ans Licht. Wir entdecken, dass unsere Vorfahrinnen vielleicht keine öffentlichen Ämter bekleideten, aber gemeinschaftsstiftend wirkten; dass sie keine Firmen gründeten, aber durch kluge Haushaltsführung das Überleben der Familie in Krisenzeiten sicherten; dass sie keine Bücher schrieben, aber Weisheit und ethische Werte an die nächste Generation weitergaben.

Diese Wiederentdeckung der weiblichen Lebenswelten in unseren Familienlinien ist mehr als eine historische Übung – sie ist ein Akt der Würdigung und der Heilung. Sie gibt uns Wurzeln in einer weiblichen Traditionslinie, die oft übersehen wurde.

Empowerment durch Verständnis der eigenen Familiengeschichte

Das tiefere Verständnis deiner Familiengeschichte, das durch die Integration objektiver und subjektiver Fakten entsteht, ist eine Quelle von Empowerment. Es hilft dir zu erkennen, wie bestimmte Muster und Dynamiken in deiner Familie entstanden sind und wie sie bis in die Gegenwart wirken können.

Eine Klientin entdeckte durch die Arbeit mit ihrem Genogramm, dass in ihrer mütterlichen Linie über Generationen hinweg Frauen ihre künstlerischen Begabungen zugunsten der Familie zurückgestellt hatten. Diese Erkenntnis – gewonnen aus der Kombination von objektiven Fakten (bemalte Truhen, gestaltete Kochbücher vs. „nur Ehefrau“ bzw. Arbeit im Krankenhaus) und subjektiven Erinnerungen (Erzählungen über nie verwirklichte Träume) – war für sie ein Schlüsselmoment. Sie erkannte, wie dieses Muster auch in ihrem eigenen Leben wirksam war. Jetzt kann sie sich entscheiden, ihr Talent offener zu leben – wie auch immer.

Deine Familiengeschichte wird durch dieses tiefere Verständnis nicht zu einem Schicksal, dem du ausgeliefert bist, sondern zu einem Erbe, mit dem du bewusst umgehen kannst – annehmend, was dich nährt und stärkt, transformierend, was dich einschränkt.

Ausblick: Die bewusste Gestaltung deines eigenen Erbes

Die Erkenntnis, dass deine Familiengeschichte sowohl aus dokumentierten Fakten als auch aus erzählten Erfahrungen besteht, lädt dich ein, bewusster mit unserem eigenen Erbe umzugehen – und mit dem, was du selbst hinterlassen wirst.

Welche Aspekte deines Lebens werden in offiziellen Dokumenten festgehalten werden? Und welche Geschichten, welche Werte, welche emotionalen Wahrheiten möchtest du an die nächste Generation weitergeben? In einer Zeit, in der digitale Medien uns erlauben, mehr von unserem Leben zu dokumentieren als je zuvor, werden diese Fragen immer relevanter.

Die Genogrammarbeit lädt dich ein, sowohl zur Chronistin deiner Familiengeschichte zu werden – indem du objektive Fakten sammelst und bewahrst – als auch zur Geschichtenerzählerin, die die subjektiven Wahrheiten ihrer Familie lebendig hält und weitergibt.

Sie ermutigt dich, dein eigenes Leben bewusster zu gestalten, im Wissen darum, dass auch du eines Tages Teil der Familiengeschichte sein wirst – dokumentiert in offiziellen Aufzeichnungen und lebendig in den Erzählungen derer, die nach dir kommen.

Lass uns im Austausch bleiben und gemeinsam die reiche Welt der Familiengeschichten erkunden – in all ihren objektiven und subjektiven Facetten.

Weiterführende Ressourcen und Angebote

Für alle, die tiefer in die Thematik der Genogrammarbeit und der biografischen Erforschung von Familiengeschichte eintauchen möchten, habe ich hier einige wertvolle Ressourcen zusammengestellt:

Literaturempfehlungen

- McGoldrick, Monica & Gerson, Randy: „Genogramme in der Familienberatung“ – Ein Standardwerk zur Methodik der Genogrammarbeit

- Hildenbrand, Bruno: „Einführung in die Genogrammarbeit“ – Mit besonderem Fokus auf systemische Aspekte

- Rosenthal, Gabriele: „Erlebte und erzählte Lebensgeschichte“ – Zur biografischen Reflexion und narrativen Identität

Workshopangebote

Als Trainerin für Biografisches Schreiben und Coach für Genogrammarbeit biete ich regelmäßig Workshops an, in denen wir gemeinsam die verschiedenen Ebenen der Familiengeschichte erkunden. Hier sind die aktuellen Termine.

Angebote für individuelle Beratung

Manchmal sind die Entdeckungen in der eigenen Familiengeschichte so persönlich oder komplex, dass eine individuelle Begleitung hilfreich ist. Ich biete Einzelcoachings an, in denen wir gezielt an deinem Genogramm arbeiten und die für dich relevanten Themen vertiefen können.

Diese Beratungen können persönlich in Dresden/Radebeul oder online stattfinden. Bei Interesse kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches Vorgespräch.

Ich freue mich darauf, dich auf deinem Weg der Entdeckung und Integration deiner Familiengeschichte zu begleiten – sei es durch diesen Blog, in Workshops oder in persönlicher Beratung.

Trackbacks/Pingbacks